美国新墨西哥州阿拉莫戈多空军基地附近的沙漠地区,忽然出现了一道强烈的闪光。

这道闪光在照亮了方圆60多平方公里的地区之后,形成了一个巨大的火球。接下来,这个火球又变成了一朵巨大的蘑菇云,瞬间就上升到了3000米的高空。

在出现闪光的中心位置,一座30多米高的铁塔,瞬间被高温蒸发。而当时得到的数据是,这次爆炸产生的威力,相当于2000吨。

此时此刻,在14公里以外的观察哨所里,400多名军事家和科学家在看到这场爆炸之后,心里五味杂陈。

大家当然有喜悦之情,因为这场耗资巨大、投入无数人力和物力的实验,终于成功了。

但在场的很多科学家心里更多的是忐忑:这次爆炸产生的威力,比他们预计的结果还要大10倍以上,这也就意味着,在战场上,这样一颗炸弹死数万人乃至数十万人,根本不是一件困难的事。

作为人类文明史上从来没有出现过的骇人武器,从无到有的过程,充满了各种曲折离奇乃至惊心动魄的故事。

海森堡24岁就发表了第一篇关于量子力学的论文,随后提出了著名的“不确定性”,奠定了整个量子力学的发展研究方向。31岁的时候,海森堡获得了诺贝尔物理学奖。

事实上,从任何角度看,德国都是当时最有可能研制出全世界第一颗的国家。

1939年初,全世界第一篇发现铀原子裂变现象的论文,就是德国化学家哈恩(他后来因此获得了诺贝尔化学奖)和物理化学家斯特拉斯曼发表的。“铀裂变可以用来制造威力巨大的炸弹”这一想法,很快就得到了希特勒的认可。1939年,德国就开始了的研究——必须指出的是,当时全世界只有德国一个国家认识到了这一点并付诸实施。

第一,德国当时的化工与重工业实力在全世界处于一流行列;第二,德国当时在捷克斯洛伐克占领着世界上最大的铀矿;第三,德国当时在挪威拥有最先进的重水生产系统。

从1901年到1932年的31年时间里,德国有33名科学家获得诺贝尔奖,而英国只有18人,美国更是只有6人。

当然,希特勒的种族主义和排犹政策使得大量科学家离开了德国,在纳粹上台的第一年,就有2600名科学家被迫离开,其中包括20多名诺贝尔奖获得者。但即便如此,德国依旧能依靠所谓“纯日耳曼血统”的超一流科学家团队来对抗全世界的精英。

看看参与“铀俱乐部”的那些德国科学家吧:劳厄(1914年诺贝尔物理学奖获得者)、博特(1954年诺贝尔物理学奖获得者)、盖革(盖革计数器的发明者)、魏扎克、巴格、迪布纳、格拉赫、沃兹等等,还包括当时属于“大神”级别的海森堡。

原因自然有很多,包括乐观的希特勒当时认为凭借常规武器就能征服全世界,进而对的研制并没有给予太大的支持,也有后来美国几乎倾举国之力,集全世界科研精英拼命迎头赶上的原因。但在这件事的整个过程中,一个人还是发挥了至关重要的作用。

应该说,海森堡对研究前期工作的领导是卓有成效的,但在进入关键部分时,他发现了一个令人沮丧的数据:如果要造出德国人想要的,必须从天然铀矿中分离出至少几吨最关键的铀235,但是天然铀中同位素铀235的丰度仅为0.72%,如果要分离出几吨的话,那投入的资源将是一个天文数字。

海森堡如实将这个情况通过别人汇报给了希特勒,沉迷于速战速决的希特勒对这项研究工作顿时意兴阑珊。直到1942年,德国研制的进展还和盟国大致相当,但在此之后,失去元首支持的德国科学家们就几乎停止了研发。

直到1945年8月6日,美国在广岛投下了人类第一颗用于实战的后,当时已经被捕的海森堡大吃一惊,甚至认为这是美国的一个骗局。

但是,事实的真相很快促成德国人找到了海森堡当初的错误所在:由于他没有将中子扩散率计算在内,导致他认为需要的铀235被提高了好几个数量级——事实上,只需要十几公斤铀235就足够了。

之后,海森堡还发表过一份声明,暗示德国科学家其实早就意识到了核武器的巨大伤力,进而陷入了道德上的困境,所以有意识地夸大了制造的难度。

但是,这份声明引起了包括美国科学家在内的很多人的不满,他们认为他在撒谎。

海森堡到底是不是不希望纳粹制造出,所以故意点错了“科技树”?这个争论其实直接关系到海森堡在二战期间究竟扮演什么角色。但是,现在依旧没有明确的答案,所以这被称为20世纪人类科学史上的“海森堡之谜”。

战后,有一次海森堡有机会和当初那批制造的科学家会面,而那些科学家居然无人愿意与海森堡握手,因为他是帮纳粹制造的人。而海森堡自己却觉得很冤枉——造出人武器的不是我,是你们啊!

应该说,原子能应用和开发的理论基础,就是爱因斯坦的“狭义相对论”奠定的,所以在这一点上称他为研究奠基人之一,也不为过。

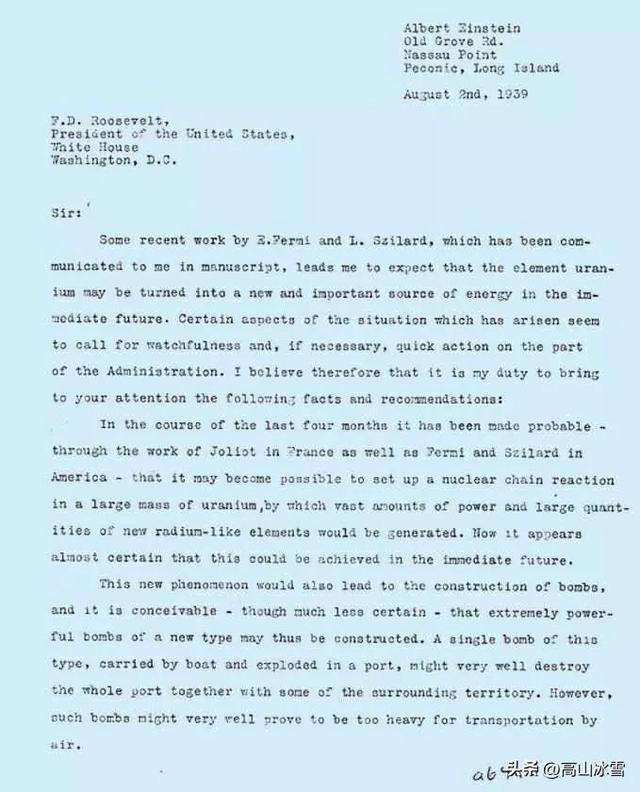

不过,爱因斯坦对第一颗问世最大的功劳——尽管他后来非常后悔——是牵头给罗斯福写了一封信。

1939年初,丹麦的“大神级”科学家波尔通过某种渠道,得知德国已经开始研制的确切消息。忧心忡忡的他立刻就赶到了美国,把这个消息告诉了流亡在美国的美籍意大利物理学家费米和匈牙利物理学家齐拉德等人。大家一致认为:一旦纳粹抢先造出,那对整个人类文明而言就是一场巨大的灾难!

为此,齐拉德开始向美国政府官员游说,希望美国能抢在德国之前研制出。但由于这方面的理论在当时实在过于超前,而齐拉德的“咖位”又不够,所以美国政府并不认为德国人抢先研制出一个炸弹有什么可大惊小怪的。

那么如果请一位“大咖”去说呢?齐拉德想来想去,想到了自己的好友,也就是“超级大咖”爱因斯坦。齐拉德他们的观点得到了爱因斯坦的支持,于是,在1939年8月2日,齐拉德起草了一封信,然后爱因斯坦用自己的名义直接写给了当时的美国总统罗斯福。

尊敬的总统阁下: 我读了费米和齐拉德近来的研究工作手稿。这使我预计到,元素铀在最近的将来,将成为一种新的、重要的能源。考虑到这一形势,人们应当提高警惕。必要时,还要求政府方面迅速采取行动。因此,我的义务是提请你注意下列事实:在不远的将来,人们有可能制造出一种威力极大的新型炸弹。 …… 为此,我建议,请授权一位你所信任的人士,使他可以非正式地和各政府机关联络,经常报告全部研究情况,并向它们提供建议,特别是要努力保证美国的铀矿供应。同时,和有关人士及企业界实验室接触,来促使实验工作加速进行。 您真诚的 阿尔伯特·爱因斯坦

但是,罗斯福一开始也没当回事——制造一颗闻所未闻的所谓“”,听上去太遥远,也太困难。

就在爱因斯坦发出第一封信之后的一个月,德国闪击波兰,第二次世界大战在欧洲战场上的大幕正式拉开。

眼看德国在西欧势如破竹,心急如焚的爱因斯坦在1940年3月又给罗斯福写了第二封信,劝他一定要抓紧。

这一次,罗斯福当线日,在罗斯福的推动下,美国正式制订了代号为“曼哈顿”的绝密计划,罗斯福赋予这项计划以“高于一切行动的特别优先权”——不惜一切代价,抢在德国之前,造出人类历史上第一颗。

但是,一件令人费解的事发生了:作为当时全世界最顶尖的物理学家,同时也是研制的倡议者,爱因斯坦却被完全排除在“曼哈顿计划”之外。

其实,在“曼哈顿计划”一开始圈定的31名科学家名单中,爱因斯坦的名字赫然在列。但后来,他的名字却被删掉了。因为,他没有通过美国联邦调查局的“政审”——他们怀疑爱因斯坦有倾向。

早在1932年爱因斯坦准备移民美国时,对爱因斯坦“与很多者有联系”的指控材料就被交到了联邦调查局局长胡佛案头上。爱因斯坦差一点因此连移民美国的资格都被取消。而爱因斯坦被排除在“曼哈顿计划”之外的用意也很明显——怕他将绝密情报泄露给苏联。

那么爱因斯坦自己想加入“曼哈顿计划”吗?其实也未必。不仅如此,爱因斯坦,包括当初最积极的齐拉德,后来都成为美国研发的最坚决反对者。

1945年4月初,当二战结局几乎已经尘埃落定的时候,罗斯福总统办公桌上又出现了一封爱因斯坦的信,以及随信附上的齐拉德写的备忘录。但这次来信不是为了催促的研制,而是请求总统下令,立刻停止研究的所有工作。

爱因斯坦的理由是:从1945年的世界局势来看,德国的威胁已经不复存在,那么当初要求研制的理由也不存在了。正相反,美国如果继续研制下去,很可能会引发全世界的核武器竞赛,进而有毁灭整个人类的风险。

科学家的想法,还是太天真了。他们已经撩拨起了一个国家想掌握一门独家核心武器的野心,而让一项已经投入了几十亿美元的工程说停就停,怎么可能?

当广岛成为人类历史上第一个遭受“核爆”的城市后,爱因斯坦从《》一位记者那里知道了惨状。他极度震惊:“我现在最大的感想就是后悔,后悔当初给罗斯福总统写那封信……我当时是想把这一罪恶的人工具从疯子希特勒手里抢过来。想不到现在又将它送到另一个疯子手里……我们为什么要将几万无辜的男女老幼,作为这个新炸弹的活靶子呢?”

于是,爱因斯坦成了当初倡议研制,但后来被排除在研究工作之外,最后又极度后悔的一个人。

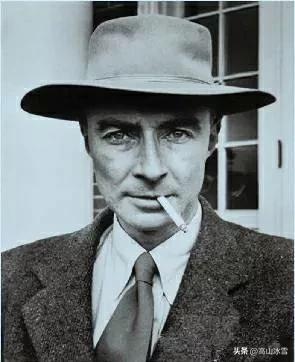

奥本海默的父亲是一位纺织富商,母亲是一位画家。他从小就接触文学和艺术,尤其爱好诗歌。但他考入的却是哈佛大学化学系,并只花了三年时间就以“荣誉学生”的身份毕业了。然后,作为一个对文学和艺术着迷,本科读化学的人,他又到了剑桥大学攻读理论物理,最后以量子力学论文获得了德国哥廷根大学的博士学位——据说在论文答辩当天,在座的评审教授没有一人敢发言反驳他。

当爱因斯坦被排除在“曼哈顿计划”之外后,军方主持该计划的莱斯利·格罗夫斯将军第一个想到的技术负责人,就是奥本海默。当时奥本海默在加州大学伯克利分校任教,因为喜欢读梵文的《薄伽梵歌》,正在自学梵文。

奥本海默接受了邀请,成为“曼哈顿计划”的首席科学家和技术总顾问。他愿意参与的理由与爱因斯坦他们一样,希望能早日结束战争。但作为一个科学家,想亲眼见证原子能会被利用到何种程度的好奇心也是巨大推动力。

不过,奥本海默一开始错误估计了形势,认为只要6名物理学家和100多名工程技术人员就足够了。

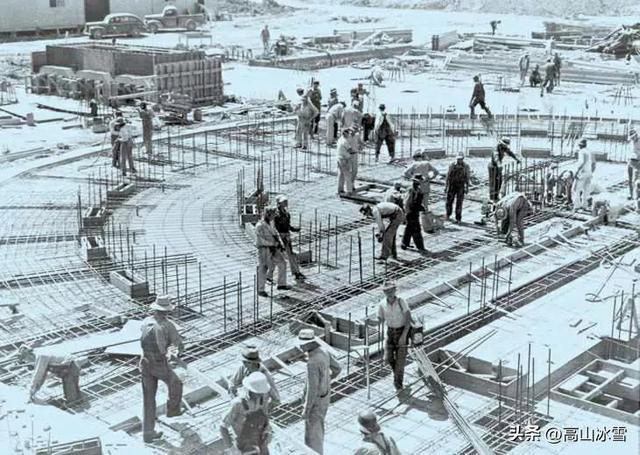

但事实上,“曼哈顿计划”在巅峰时期共有53.9万人参与,常年维持10万人以上的规模,美国为此投入了25亿美元,可以说是倾举国之力了。就拿分离铀235来说,尽管海森堡错估了一颗需要的铀235的数量,但即便只分离出十几公斤纯铀,美国也为此建立了电磁分离厂,光这笔开销就有3亿美元以上。

当然,由于“曼哈顿计划”的绝密性,当时只有12个人知道全盘计划。绝大多数参与这项计划的人,根本不知道自己在造——事实上,即便当时和他们解释世界上存在这样一个东西,他们也无法理解。

1945年,当第一颗成功试爆之后,作为主持人的奥本海默在短暂的兴奋之后,却陷入了惊慌失措。对他而言,他无法承受那种印度梵文诗里描写的感觉:“我是死神,是世界的毁灭者。”

等到人类第一颗用于实战的在广岛投下之后,奥本海默心中的内疚感越来越强烈。别人称他为“之父”,但他作为美国代表团成员在联合国大会上公开宣称:“我的双手沾满了鲜血。”

尽管投下的并不是奥本海默本人,但面对记者,他说:“无论是指责、讽刺或赞扬,都不能使物理学家摆脱本能的内疚,因为他们知道,他们的这种知识本来不应当拿出来使用。”

在奥本海默被任命为“曼哈顿计划”负责人时,美国的情报部门就表示强烈反对,理由是奥本海默在1936年追求过一位叫泰特洛克的女学生,而对方是一名员。奥本海默后来的妻子凯瑟琳也是左翼分子,所以他本人和渊源很深。

从1950年开始,美国“麦卡锡主义”盛行,奥本海默毫无悬念地被盯上了。没多久,他就被指控与人合作,罪名包括包庇苏联间谍、反对制造氢弹等。1953年12月,奥本海默被怀疑是苏联的代理人,以“他早年的左倾活动和延误政府发展氢弹的战略决策”为罪状被起诉,这就是当时轰动一时的“奥本海默案件”。

包括爱因斯坦在内的150多名科学家联名抗议对奥本海默的审讯,爱因斯坦还多次在《》上抗议,但奥本海默最终还是被剥夺了参与原子能研究的“安全特许权”。

1963年,肯尼迪总统决定为奥本海默——授予他原子能方面的最高奖项“费米奖”(就在颁奖前10天,肯尼迪被刺,奖是由继任总统约翰逊颁发的)。尽管名誉恢复,但直到生命终结,奥本海默都没有被恢复参与美国原子能研究的权限——他本想研究核能以推动国际合作和世界和平。

所以,奥本海默是一个主持并完成制造,但最终却被排除在进一步研究工作外的人。

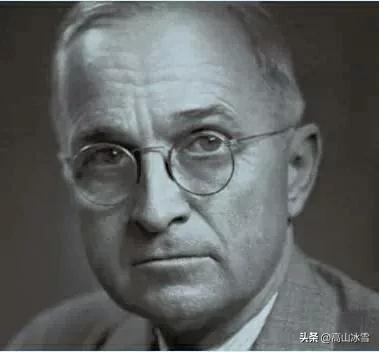

和前三个人不同,杜鲁门是个纯正的美国人。还有一点不同的是,他不是科学家,他是一位总统。

1945年4月12日,美国历史上唯一一位做了四任的总统富兰克林·罗斯福病逝在第四任的任期上,作为副总统的杜鲁门在一片质疑的目光中宣誓成为总统。

新上任的总统万事缠身,所以直到4月24日,美国陆军部长史汀生和“曼哈顿计划”工程区司令格罗夫斯将军才来到白宫的总统办公室,向杜鲁门通报了已经接近尾声的“曼哈顿计划”。

虽然之前是副总统,但这是杜鲁门第一次完整了解这样一个令人咋舌的计划——听完汇报之后,他直接瘫坐在了椅子上。

事实上,留给杜鲁门品味的时间并不多,因为这项工程完全是他的前任罗斯福留下的“遗产”。当他还没怎么搞懂核裂变为什么可以用来造“超级炸弹”的时候,第一颗已经在新墨西哥州的沙漠中试爆成功了。

为了等候试爆成功的消息,杜鲁门有意推迟了参加波茨坦会议的时间——在那个斯大林和丘吉尔都参加的峰会上,还有什么比爆炸成功更能体现美国的国力,震慑其他对手呢?

所以在波茨坦会议期间,杜鲁门是有点忐忑的。尤其是7月16日这天,他显得非常焦虑,直到收到了来自国内的两封秘密文件。

第一封文件是格罗夫斯将军发来的:“手术上午完成,后续诊断仍在继续,但结果非常理想,甚至超过了预期。”

于是,杜鲁门就成了那个事先完全不知道存在,然后忽然就拥有了的人。

成竹在胸的杜鲁门随即在斯大林面前有了更多的底气,他向那位指挥红军一路向西攻克柏林、正准备东征日本的苏联最高领导人有意无意地透露:“我们刚刚实验成功了一个威力巨大的武器。”

杜鲁门说得含糊,固然有保密的需要,但也是因为他自己也不知道的威力究竟有多大,所以只能含糊其词。

当时听到这句话的斯大林面部没有任何表情,只说了一句话:“是吗,那就好好用来打击日本人吧。”

杜鲁门以为斯大林没有领悟到他的意思。但他不知道的是,斯大林之前通过苏联情报网掌握的关于的各方面情报,包括“曼哈顿计划”在内,可能要比他这个美国总统还多。

白天不动声色的斯大林,晚上回到住处就打电话问责苏联研发工作的负责人,要求尽快造出苏联自己的。CQ9电子 CQ9传奇电子CQ9电子 CQ9传奇电子CQ9电子 CQ9传奇电子